十二指腸腺腫/十二指腸がん③(胃内視鏡/胃カメラ)

進行した十二指腸がんの外科手術は大きな侵襲を伴うため、その前段階である腺腫のうちに早期発見し、内視鏡で切除・治療することほうが患者さんにとってメリットがあります。しかし低侵襲とされる内視鏡治療でも、他の臓器に対する内視鏡治療に比べて合併症(穿孔・術後出血)が高いとされており、それらの合併症は他臓器の治療後合併症に比べてより重篤になりやすいことが報告されています。これは、十二指腸壁がうすいことによる損傷のされやすさ、管腔が狭いことによる内視鏡治療時の操作困難性に加え、胆汁・膵液の流出口が十二指腸に開口しているために治療後の潰瘍が消化されやすことなどが原因とされています。

最近、従来の切除方法とは異なり、電流を使用せずに病変を生切りするcold polypectomyが十二指腸腺腫にも応用されるようになっています。大きさにより一括切除に限界があるため、大きな腺腫であれば分割切除となる場合もありますが、十二指腸壁に熱損傷を与えずに、遺残(取り残し)なく根治性を保ったまま、術後出血などの合併症を減らせるようになってきています。さらに、従来大腸ポリープなどで応用されていた、UEMR(underwater EMR)も取り入れられており、それらの手技は病変の大きさや性状により適切に使い分けられるようになってきています。

前記したように予後、治療成績、合併症などの観点から、大腸腺腫に比べて、十二指腸腺腫/がんは慎重な取り扱いが必要なのですが、大腸腺腫と同様に、癌化に関してのより明確な危険因子が明らかにされ、どの腺腫を切除し、あるいはどの病変が経過観察が許容されるかが解明される必要があります。なぜなら全ての腺腫が癌にprogressionする危険性が高いというわけではないからです。十二指腸腺腫の自然史の解明については、当院院長が過去にAJG誌にて報告しておりますが、今後はより数的・質的に良質な母集団により解析されることが臨床的に必要とされています。

十二指腸腺腫/十二指腸がん②(胃内視鏡/胃カメラ)

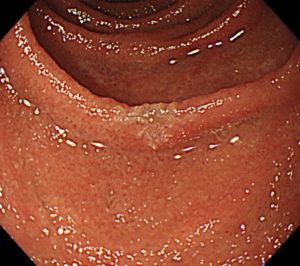

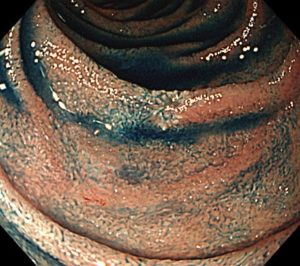

十二指腸腺腫/がんは、頻度が少ないものの、大きな腫瘍に関しては発見が特に難しいということはありません。小さな十二指腸腺腫/がんは、十二指腸の部位にもよりますが、隆起型よりも平坦・陥凹型が多いのが特徴で、時に視認性が悪く見逃される場合があります。

十二指腸腺腫/がんは、表面にmilk white mucosa(MWM)と呼ばれる、白色調の粘膜を伴うことが特徴的で、病変におけるMWMの分布や、NBI拡大の内視鏡所見から、ある程度は腺腫かがんか推定することができます(ただしMWMを呈する病変が全て腺腫やがんというわけではありません)。特に、MWMが病変全体に見られる場合には、腺腫である可能性が高くなります。

写真の病変は十二指腸腺腫ですが、病変のほぼ全体にMWMを伴っており、このような病変は生検をせずとも腺腫である可能性が高いと診断できます。

十二指腸腺腫/十二指腸がん①(胃内視鏡/胃カメラ)

十二指腸は、胃と小腸をつなぐ短い臓器で、同部に発生する十二指腸上皮性腫瘍(がん、腺腫)は、内視鏡検査で約0.03~0.5%程度の確率で発見されます(乳頭部腫瘍は除く)。組織型は、大きく腸型、胃型、Brunner 腺腫に分けられますが、腸型の頻度が多いのが特徴です。

十二指腸の上皮性腫瘍は、十二指腸腺腫と十二指腸がんに分けられ、腺腫は良性病変ですが、がんに進展する潜在性を持っています。がん研究会のデータでは20mm以上の大きさの病変や、生検で高異型度腺腫と診断されたものは、進展リスクが高いか、あるいは既に腺腫内がんとなっている可能性が高いことが示されています(Okada et al. Am J Gastoenterol 106:357-64)。

腺腫やがんの治療法は、胃や大腸の腫瘍と同様に、早期のもので転移リスクがないと判断されれば、内視鏡での切除が望ましいところですが、十二指腸は他の臓器に比べて腸管壁が薄い上に、内視鏡の操作性が悪く、胆汁や膵液など切除後潰瘍に影響する消化液が分泌される臓器でもあるため、治療による偶発症がおきやすく、患者さんの状態と各治療の利益/不利益を総合的に考量して治療方針が決められます。

内視鏡治療については、最近、従来のEMRやESDという切除以外に以外にも、腸管壁のダメージが少ない切除法であるコールドポリペクトミーが採用されたり、特殊な器具(OTSC)や人工シートを用いた創閉鎖技術が登場したりしており、少しずつ偶発症に対する克服がなされています。内視鏡治療が難しい場合には、内視鏡・腹腔鏡の合同手術(LECS)を含めた外科手術が考慮されます。

咽頭がん②(胃内視鏡/胃カメラ)

咽頭がんの存在診断は、内視鏡の画像診断と細胞の組織検査により行われますが、深くまで浸潤していることが疑われる場合、腫瘍の広がりの検査をするためにCT、MRI、表在超音波などの検査をし、進展範囲やリンパ節転移の有無を調べていきます。そして、腫瘍の大きさ(T)、頚部リンパ節転移の大きさや数(N)、肺や骨などへの転移(M)などをチェックして、それに応じて、がんの進行度が、第Ⅰ期からⅣ期の4段階に分けられます。通常第Ⅰ期・Ⅱ期を早期がん、第Ⅲ期・Ⅳ期を進行がんと位置付けられています。

がんが比較的限局していて、リンパ節転移がない(もしくはそのリスクが少ないと見積もられる)場合には、比較的侵襲の少ない内視鏡治療(EMR、ESD)のみで治癒切除が期待できます。ただし、状態によっては、放射線治療が選択される場合もあります。

それよりも進行した例では、耳鼻科、頭頸科による手術や放射線化学療法などを組み合わせた治療が選択されます。

咽頭、特に下咽頭は、嚥下(飲み込み)に関わる重要な機能をもっているため、治療に際しては、いかに機能を温存し、生活の質を保つことができるかが重要になってきます。しかし、下咽頭の近くには、発声に関わる喉頭(声帯)も位置しているうえ、見つかったときには進行がんになってしまっている例が圧倒的に多いことから、機能を犠牲にせざるを得ない場合が多いのが現状です。そして、咽頭がんの中で、下咽頭がんが最も予後が悪いとされています。

当院では、5mm程度以下の下咽頭がんの発見に長けており、無症状の段階でそれらを発見する経験と能力を有しております。飲酒、喫煙などの危険因子があり、前記した症状がある方は、上部内視鏡検査をおすすめします。

咽頭がん①(胃内視鏡/胃カメラ)

咽頭とは鼻の奥から食道に至るまでの食物や空気の通り道です。

このうち、中咽頭から下咽頭ににできるがんの発生には、喫煙・飲酒と強い関連があります。

食道がんも、喫煙・飲酒が危険因子であり、咽頭がんの危険因子と共通していますが、実際に咽頭がんは、食道がんの方の10%近くに合併しており(field cancerization)、特に、アセトアルデヒド脱水素酵素やアルコール脱水素酵素の活性が低下している場合(アルコール摂取で顔が赤くなるような方)、よりリスクが高いとされています。

初期のうちは自覚症状がないことがほとんどで、内視鏡で偶然に発見されることが多いのですが、進行すると、飲み込むときの違和感、咽頭痛、吐血(出血)、口を大きく開けにくい、舌を動かしにくい、声の変化などの症状がでる場合があります。増大するにつれて、頸部リンパ節に転移したり、表層を進展して喉頭まで広がっていくこともあります。

上記症状が気になる場合には、早めの内視鏡検査を受けることが大切です。

咽頭がんは、食道がんと同様に、早期発見されれば、内視鏡治療だけで治癒します。

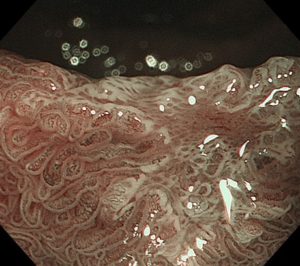

写真は、院長が発見した、右下咽頭梨状陥凹側壁の微小咽頭がん(<5mm)です。内視鏡治療のみで治癒が得られています。

大腸ポリープ③(大腸内視鏡/大腸カメラ)

大腸内視鏡(大腸カメラ)の検査を受けられて、大腸ポリープを切除された方の中には、「ポリープがあったのに何も自覚症状がなかった」と言わわれる方がおられますが、大腸ポリープは、一部の種類のポリープを除き、ほとんどの場合において自覚症状がありません。

症状がでやすいポリープには、出血しやすいポリープ(大きくなったポリープや、若年性ポリープなど)や、粘液を出したりするポリープ(絨毛腺腫)がありますが、基本的には無症状とお考えになって差支えありません。またある程度進行した大腸がんであっても、出血や腹痛などの症状がでるまでには、相当の時間を要する場合があります。加えて、便潜血検査などの検査を用いたとしても、早期がんの50%、進行がんの20~30%は検知できません。

大腸がんは、現在最も多いがんです。それらの予防策を講じることは、生涯寿命のみならず、健康寿命の延伸になります。

大腸ポリープをより早期に見つけるためには、大腸内視鏡(大腸カメラ)を中心としたがん検診を、定期的に受けることが必要です。

大腸ポリープ②(大腸内視鏡/大腸カメラ)

大腸の腺腫性ポリープの最大の危険因子は、年齢(50才以上)および大腸がんの家族歴と言われています。

親兄弟が大腸内視鏡(大腸カメラ)を受けて、大腸ポリープがあると言われた方は、早めに検査を受けて頂いたほうがよく、特に大腸ポリープが多発している方が多い家系や、大腸がんの方が多い家系の場合には、家族性・遺伝性腫瘍(大腸ポリポーシス・リンチ症候群)のことがあるため、注意が必要です。

加えて、信頼性が高い海外論文により確実視されている危険因子には、赤身肉(特にウィンナーなどの保存・加工肉の過剰摂取)、高カロリーな食事習慣、肥満(運動不足)、過量のアルコール、喫煙があります。逆に、運動不足の解消などの生活習慣の改善により、発生率を低下させられる可能性も示唆されていますが、効果は限定的であるとも考えられています。また、よく考えられがちですが、食物繊維や便秘の解消により、大腸がんが予防できるかどうかについては、論文上否定的な見解が多数です。

大腸ポリープ①(大腸内視鏡/大腸カメラ)

大腸ポリープとは、大腸の粘膜の一部がイボ状に盛り上がったものをいいます。

大腸ポリープは、腫瘍性(がん、またはがんになりうる素質のある前段階の良性ポリープ)と非腫瘍性(がんにはならないもの)に分けられます。切除が必要となるのは腫瘍性ポリープで、小さいうちは良性にとどまることが多いのですが、大きくなるにつれて(特に1cm以上)、がん細胞が発生してくる確率が上がるため、小さいうちに切除する必要があります。

欧米では、小さい段階で腺腫性ポリープを切除することで、大腸がんによる死亡率が低下することが示されています。日本のガイドラインでは6mm未満のポリープは、即座に切除せずに、経過観察する選択肢も許容されていますが、経過観察していく手間があること、観察中に増大していけば結局切除が推奨されること、患者さんが精神的な負担を抱えたままであること、小さなポリープが次の検査で発見できない可能性があることなどの理由から、患者さんのほとんどが、発見次第切除することを希望され、実務上は処置されています。

なお、大腸の腫瘍性病変には、いぼ状のポリープだけでなく、平坦型や陥凹型と呼ばれる、平たい形や、凹型の形のものもあります。

機能性腹痛症候群/FAPS(胃内視鏡/胃カメラ)

機能性腹痛症候群(functional abdominal pain syndrome:FAPS)は、各種検査(画像・採血)でこれといった異常が検知されない機能性消化管障害(functional gastrointestinal disorders:FGID)でありながら、症状はむしろ消化管機能との関連性が乏しい、慢性の腹痛をきたす疾患です。うつや不安障害などの精神疾患を合併し、生活の質が障害されている症例が多いとされており、経験則からもそのような印象が持たれます。診断基準は以下の通りです。

機能性腹痛症候群の診断基準

以下の全ての項目があてはまること

1 持続性あるいはほぼ持続性の腹痛

2 痛みと生理的現象(摂食,排便,月経)との関連はないか,あったとしても稀である

3 日常生活に何らかの障害がある

4 痛みは嘘(詐病)ではない

5 痛みを説明するような他の機能性消化管障害の診断基準にあてはまらない

※6 カ月以上前から症状があり,最近 3 カ月は上記の基準を満たしていること

病態としては、神経障害性疼痛に効果を示す、低用量の三環系抗うつ薬が、時に痛みに効果的である場合があることから、神経性障害と考えられており、末梢神経と中枢神経の両方で内臓知覚過敏が起きていることも知られています。治療は、前記した三環系抗うつ薬の他、認知行動療法などがありますが、一般的な内科医だけで、この疾患を治療していくのは難しい場合が多いため、心療内科や精神科と共同して治療にあたる場合が一般的です。

院長 岡田 和久

大腸がんの拾い上げについて(大腸内視鏡/大腸カメラ)

大腸がんの拾い上げ検査の代表的なものに、便の検査(免疫学的便潜血反応)があります。

大腸がんは、大きくなるにつれて、がんの表面が自然に崩れたり,蠕動による便の通過により物理的にこすられることで、少量の出血をきたすことがあります。これらの少量の出血は、目に見えないことが多く、それらを化学的に検出するのが便潜血検査で、大腸がんにおいては、肉眼的血便や腹痛などといった他の症状よりも、早い段階から陽性になるとされています。

便潜血検査は、楽で簡便であり侵襲のない検査ですが、進行大腸がんがあっても約30%程度は見逃されてしまいます。他方で、便潜血検査陽性の結果が出ても、必ずしも大腸にポリープやがんが存在するとも限りません。ただし、便潜血陽性の方は、そのうち1-2%の方に、がんが見つかることから、精密検査が強く勧められています。そして、厚生労働省は、精密検査として、最も精度が高い全大腸内視鏡検査を推奨しています。

本来であれば、不完全な便潜血検査よりも、はじめから全大腸内視鏡検査をすればよいのですが、残念ながら、死亡率抑制効果についての論文が不足しているため、現段階では対策型検診における1次検診とは位置づけられていません。加えて、検診費用の面から、費用対効果についての議論も踏まえる必要もあります。ただ、大腸がんの精密検査としての全大腸内視鏡検査の有用性は確立されつつあり、便潜血反応陽性の方の検診と、全大腸内視鏡検査による検診とでは、発見された大腸がんのステージが、後者でより早期であったというデータもあります。大腸がんは、早期発見されれば、内視鏡治療のみで治癒させることができ、内視鏡検査は大腸がん死亡率を低下させることが示されています。よって、症状のある方や、家族に大腸がん・大腸ポリープが発見されているような大腸がんのリスクの高い方は、便潜血検査のみに頼らず、内視鏡による検診、検査を検討する必要があります。

院長 岡田和久