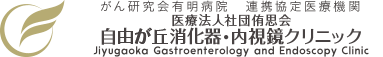

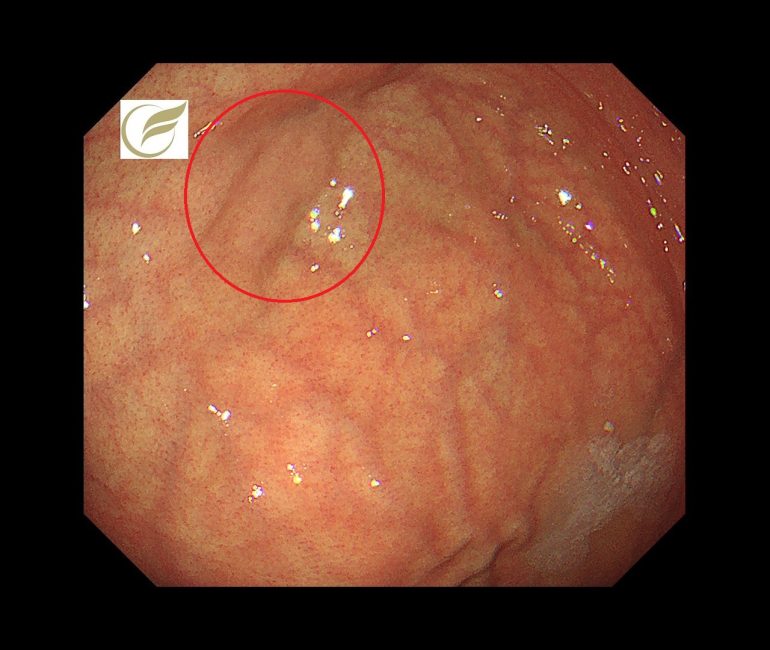

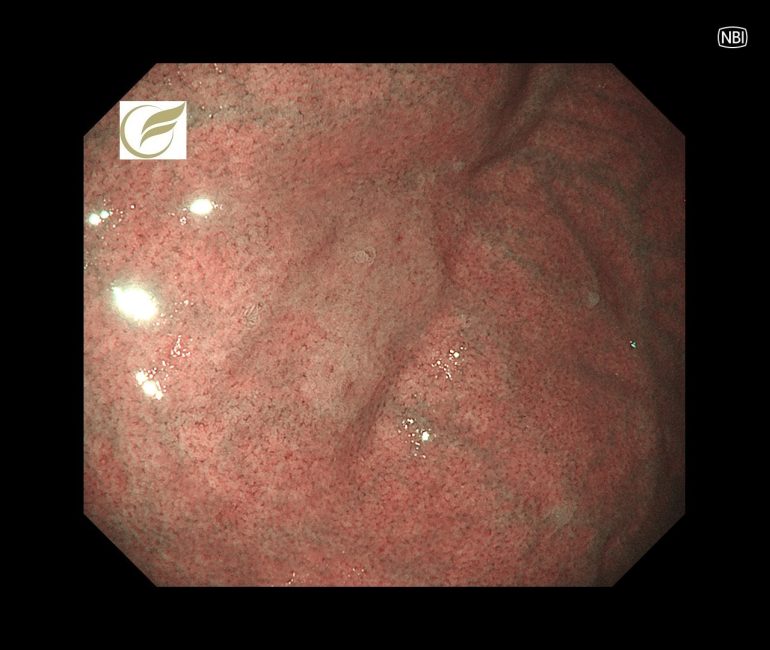

未分化型胃癌/早期胃癌⑱(胃内視鏡/胃カメラ)

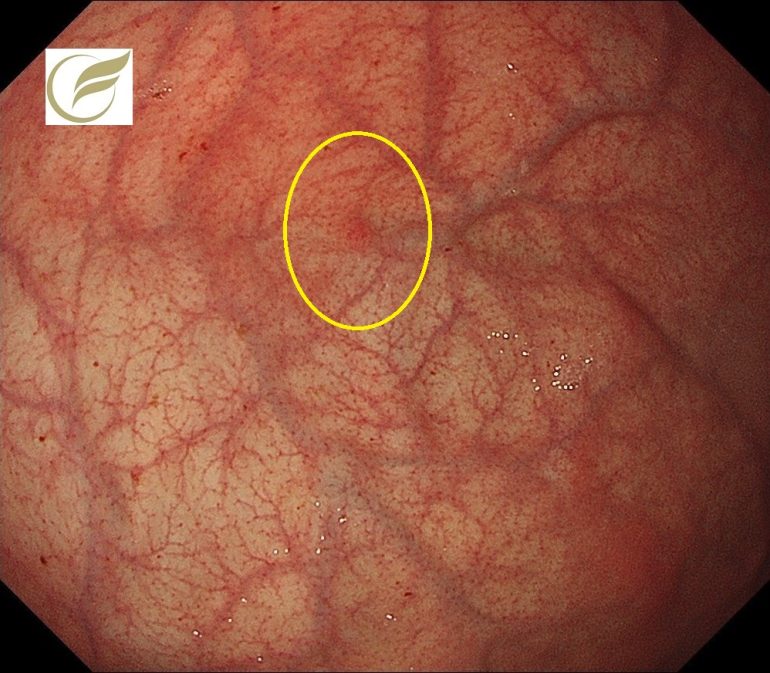

ピロリ菌陰性の未分化型胃癌の教科書的な特徴は、形態的に褪色調の平坦または陥凹性病変とされていますが(1)、

春間・川口病変(良性病変)に類似した、以下のような認識しづらい珍しい形態を示すIIb病変も存在します。

この病変は内視鏡治療で治癒切除が得られました。

参考(1)日本消化器内視鏡学会雑誌 Vol. 58 (4), Apr. 2016

クラミジア直腸炎(大腸内視鏡/大腸カメラ)

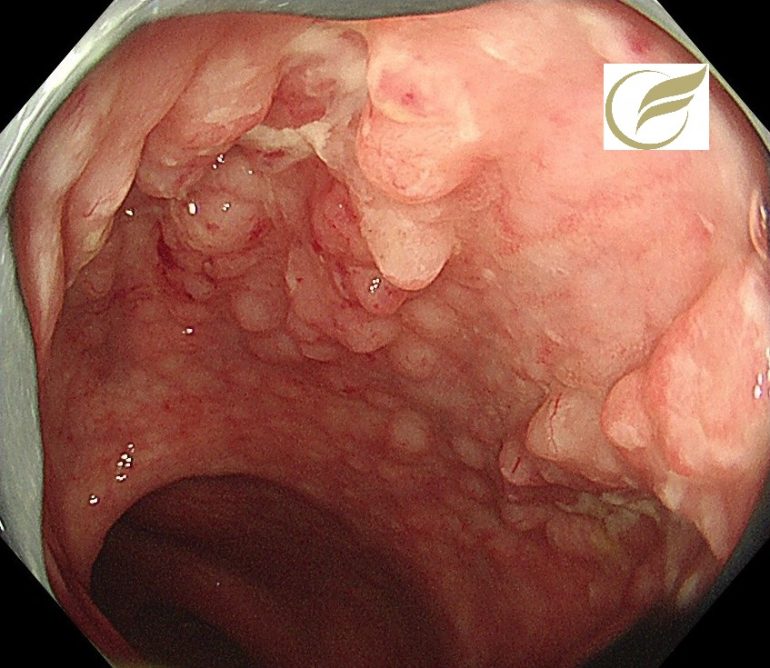

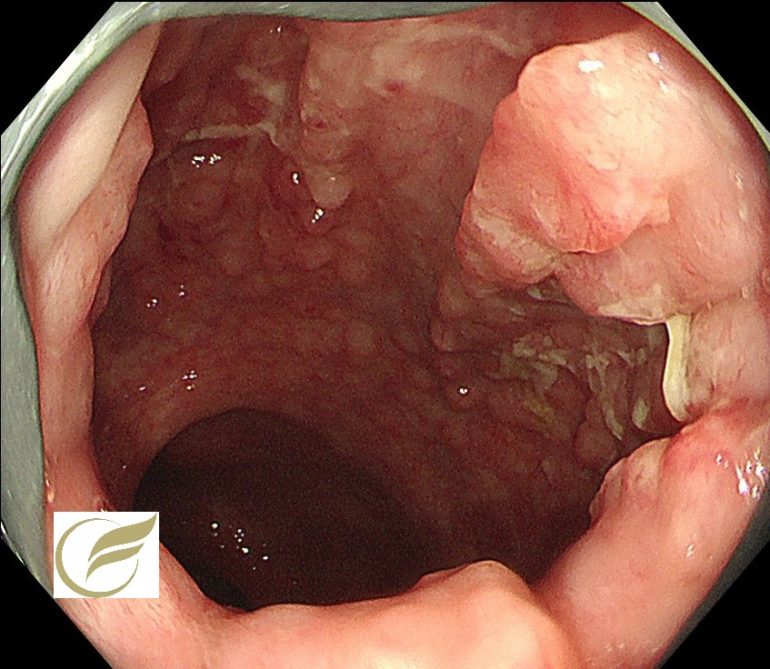

クラミジア直腸炎(CTP) は、C. trachomatis が直腸粘膜に感染することで粘血便、腹痛などを引き起こす感染性の腸炎です。

クラミジア直腸炎の内視鏡像は、イクラ状・半球状小隆起の集簇が典型的で、隆起のサイズは比較的均一ですが、非典型例も多いとされています。

治療の基本は抗菌薬ですが、複数回もしくは長期治療を要する難治例が2割近くあり、一度治癒が確認されても再燃する例が1割くらいにあるとも報告されています。

鑑別には、リンパ濾胞過形成を伴った潰瘍性大腸炎、lymphoid follicular proctitis、リンパ腫の特殊型である multiple lymphomatous

polyposisなどがあげられますが、しばしば診断に苦慮する場合があります。

院長 岡田和久

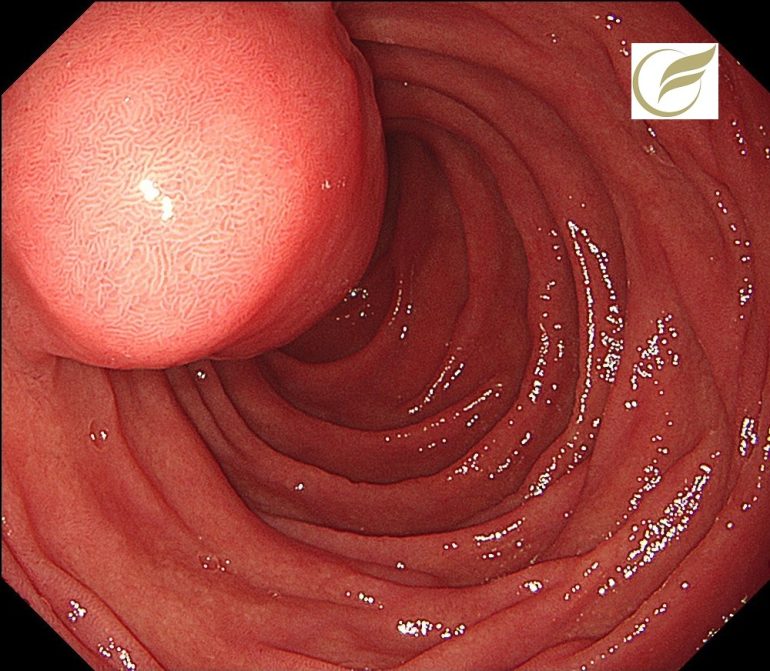

胃底腺型胃癌②/早期胃癌(胃内視鏡/胃カメラ)

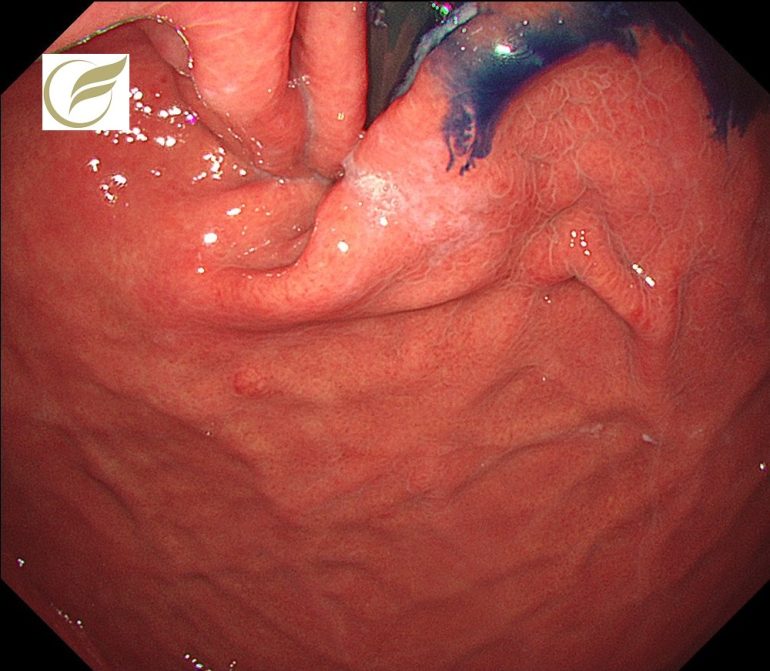

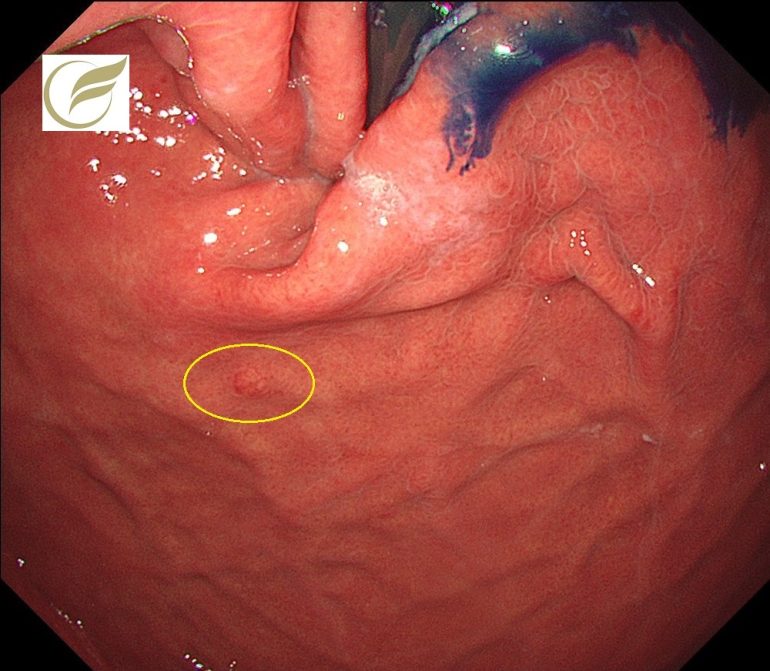

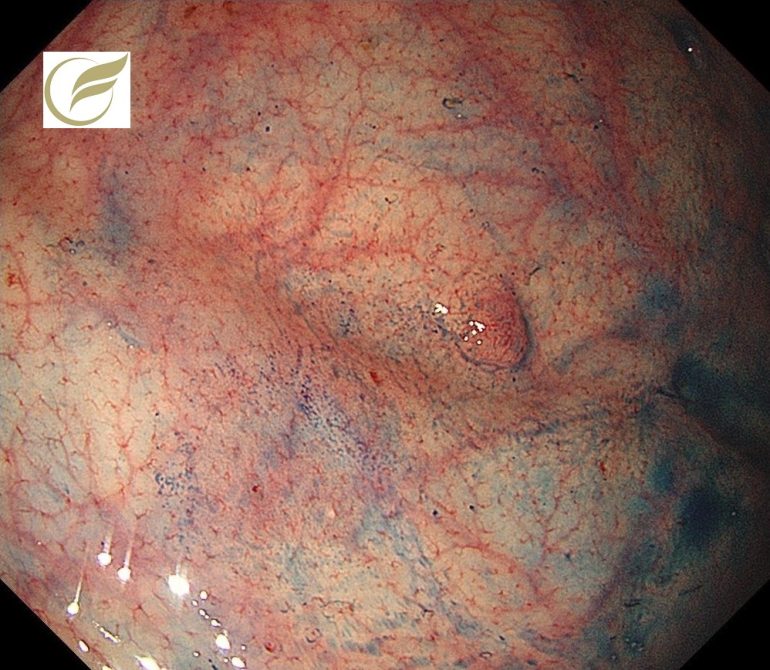

胃底腺型胃癌は、従来の胃癌よりもピロリ菌の感染率が低率で、病変が小さいうちから深く浸潤をしやすいものの、浸潤に対して転移の可能性が低い低悪性度腫瘍と考えられています。まだこの腫瘍の予後に関しては不明な点が多く、研究結果が待たれるところです。

以下は、当院で経験された2mm大の胃底腺型胃癌です。

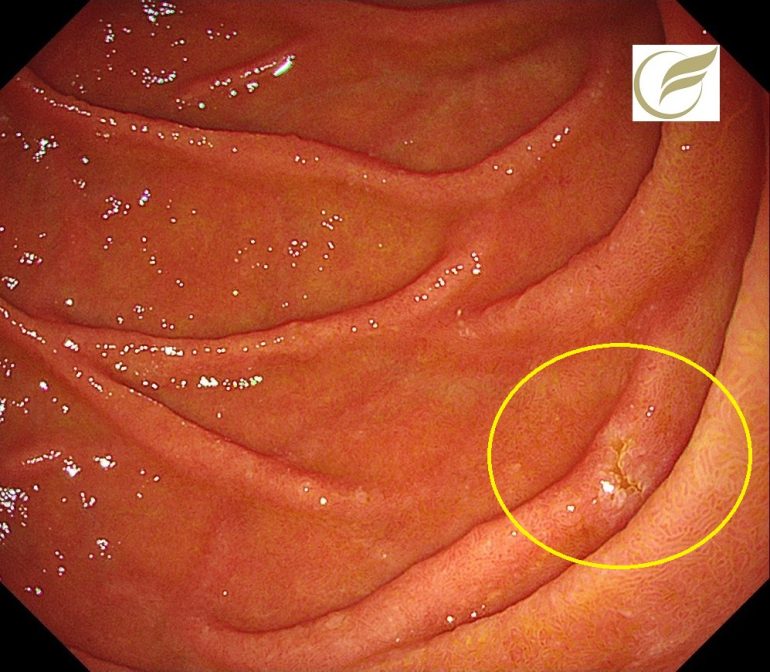

胃底腺型胃癌①(胃内視鏡/胃カメラ)/早期胃癌⑯

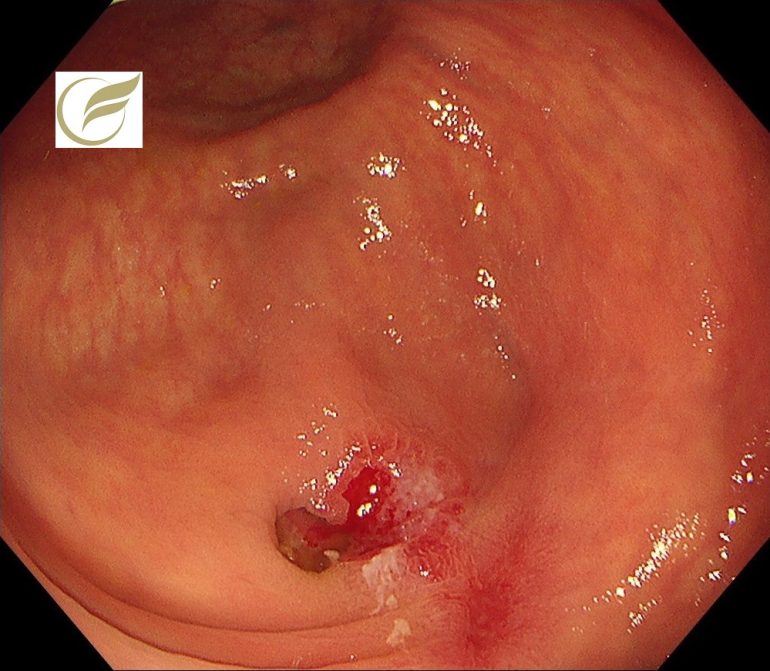

胃底腺型胃癌は胃底腺への分化を示す低異型度の分化型腺癌で(1)、WHO分類第5版ではAdenocarcinoma of fundic-gland typeという名称になっており、その中でも粘膜内に病変がとどまるものはOxyntic-type adenomaと呼称されています。胃底腺型胃癌は、H.pylori未感染に発生しやすい胃癌の1つで、今後感染率の低下に伴い相対的に頻度が増すことが予測されています。胃底腺型腺癌の典型的な内視鏡的特徴は,①褪色調・白色調,②粘膜下腫瘍様の隆起性病変,③樹枝状の拡張血管,④背景粘膜に萎縮性変化がみられないことなどがいわれています(2)。大きさに比較して高頻度に粘膜下層浸潤を伴うものの、脈管侵襲や転移のリスクが低いため、さほど悪性度は高くはないとされていて、診断的治療の目的で内視鏡治療が選択される機会が増えています。

以下は当院で発見された胃底腺型腫瘍のうち粘膜内にとどまる、いわゆるOxyntic-type adenomaに相当する1-2mm大の病変です。

参考文献

1)Am J Surg Pathol 34:609-619,2010

2)消化器内視鏡Vol34:86-87,2022

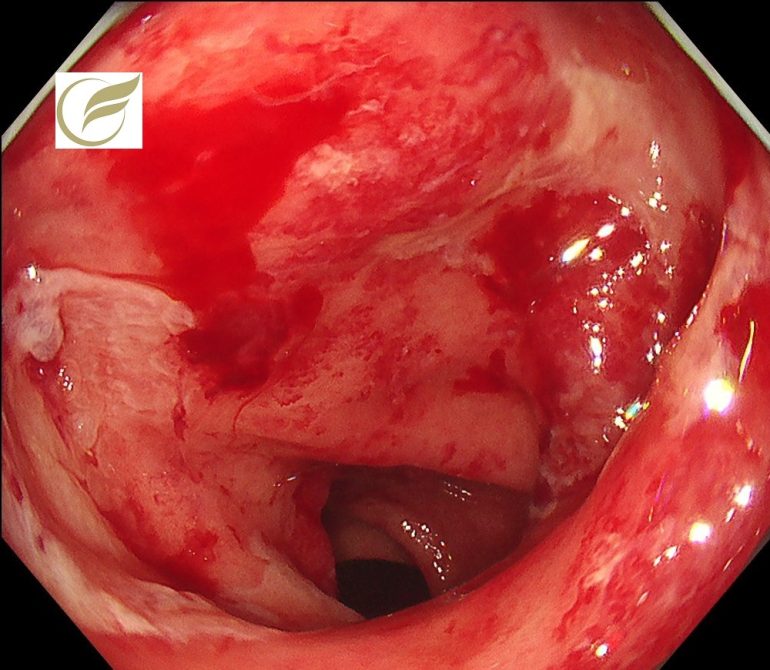

アメーバ性大腸炎②(大腸内視鏡/大腸カメラ)

アメーバ性大腸炎はEntamoeba histolytica嚢子の経口摂取で感染します。直腸と盲腸が病変の好発部位であり、直腸の病変では下痢がなくても血便を来すことが多く、一方で盲腸に限局している場合には無症状のことが多いとされています(1)。日本では便潜血検査陽性のために無症状でおこなった内視鏡検査、人間ドックでの内視鏡で発見される無症候性持続感染者の報告が増加していますが、これらは盲腸に病変がある例が多いともされています(2)。

アメーバを疑った場合においても、1回の検査で診断できないことがあり、ときに診断が確定するまで複数回の検査が必要になることがあります。また、多くの病院では内視鏡検査での治癒の確認または症状の消失をもって治癒と判定していますが、薬剤耐性、再発例の報告があり、内視鏡による治癒判定をしない場合には注意が必要です(3)。

以下は当院で経験されたアメーバ性大腸炎です。

参考文献

1)Progress of Digestive Endoscopy 2002;61:106-7.

2)Am J Trop Med Hyg 2016;94:1008-14

3)Gastroenterol Endosc 2019;61:156-62.

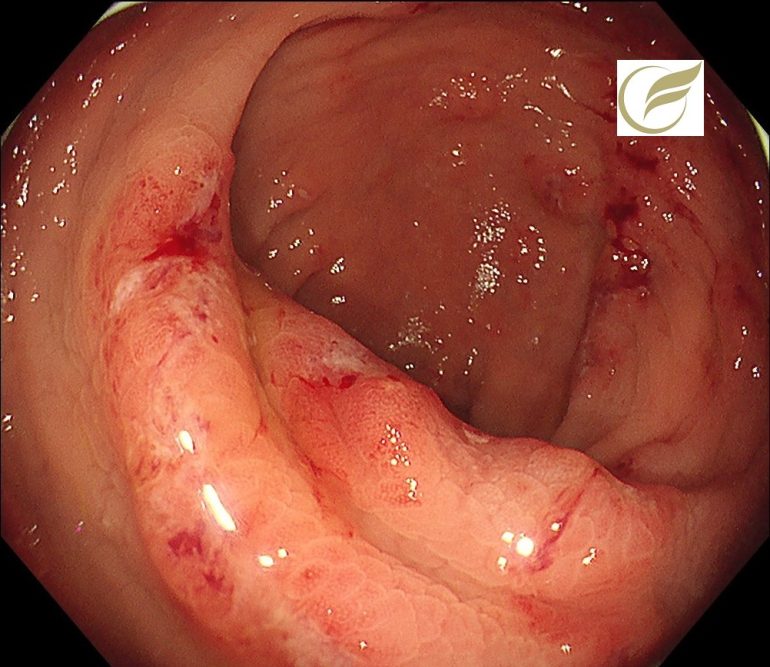

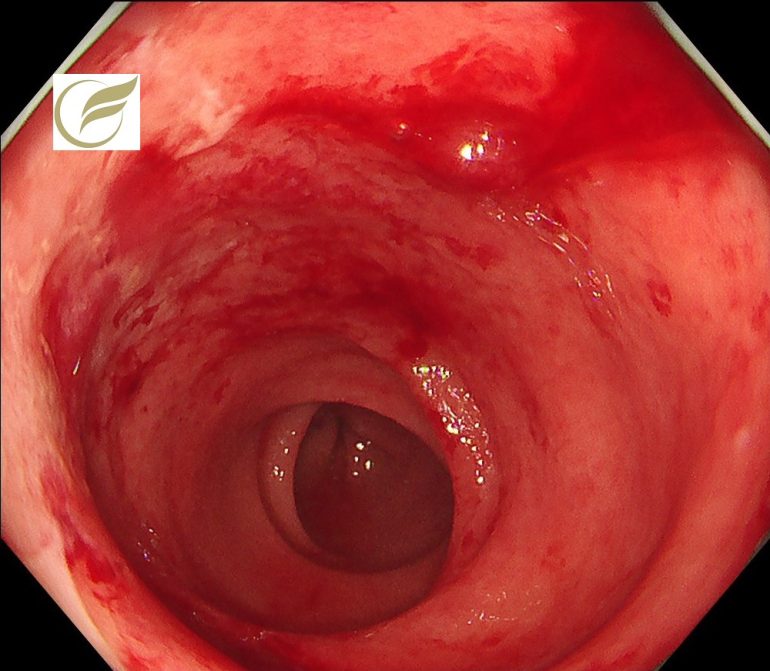

放射線性腸炎②(大腸内視鏡/大腸カメラ)

腹部骨盤内への癌の放射線治療後には、小腸・結腸・直腸に粘膜障害が生じることがあり、晩期障害として数か月後に下血として発症することがあります(放射線性腸炎)。前立腺癌や子宮癌が放射線治療の対象になりやすいことから、部位としては腸のなかでも直腸に生じる頻度が高くなっています。

晩期障害では閉塞性の動脈内膜炎による微小な循環障害が生じることが原因で、粘膜の萎縮と線維化をきたし、これらの変化は不可逆的であるとされています(1)。

治療は程度により異なり、出血が続く場合には一般的にアルゴンプラズマ凝固法による内視鏡治療がよく選択されますが、瘻孔や狭窄を伴う例では他の治療法も考慮されます。

以下は当院で経験された放射線性腸炎(直腸)です。

参考文献

1)Gastroenterol Endosc 2010;52:1381-1392.

文責 監修 院長 岡田和久

十二指腸乳頭部腫瘍③(胃内視鏡/胃カメラ)

十二指腸には胆汁や膵液が流れこむ十二指腸乳頭があり、まれに同部に腫瘍性病変が生じます。早期では症状に乏しく、健診などで偶然に発見されることが多くなっています。

同部にできる良性腫瘍である腺腫は内視鏡的切除の適応とされおり、一部先進施設で可能です。

以下は当院で経験された十二指腸乳頭部の腺腫です。

十二指腸腺腫⑦(胃内視鏡/胃カメラ)

十二指腸非乳頭部の腺腫(SDET)は比較的よく遭遇する疾患で、それらは早期発見ができれば癌に進展する前に治療ができます。

以下は当院で経験された2-3mm大の十二指腸の陥凹型腺腫です。

最近では先端施設で小さいサイズのものを外来切除(CSP)する臨床試験が行われています。

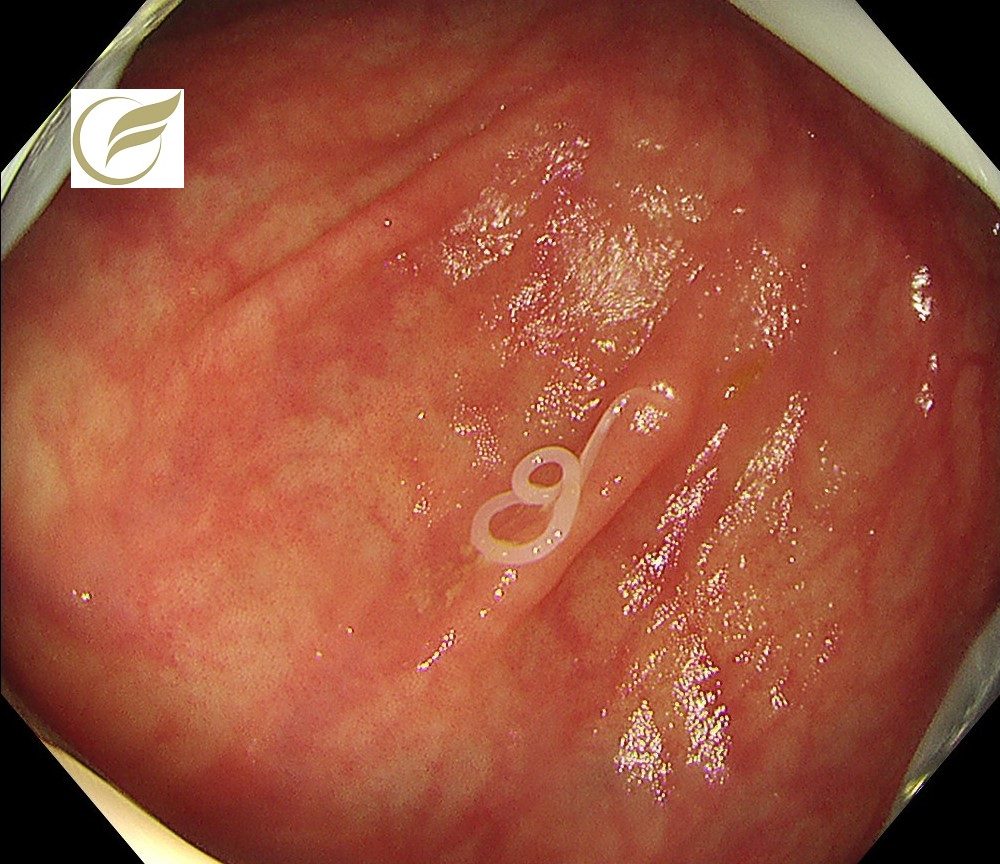

大腸アニサキス症

アニサキスは主に胃に感染し、日常診療においてよくみられますが、時に小腸や大腸にも感染します。

腸アニサキスは劇症型が多いとされ、発見契機として腹痛が 64%と最も多く、無症状で偶発的に発見されるケースは 23%と比較的少ないものとされています

(アニサキスは刺入部位を問わず、強い腹痛などの症状がでる場合もあれば、無症状のときもあり、反応は人により異なります)。

以下は、大腸内視鏡検査でアニサキスが確認された例です。上行結腸の粘膜に刺入していました。

大腸アニサキス症の集計では、病変部位は、上行結腸、横行結腸、盲腸の順に多く、右側結腸に多いことが報告されています。

早期胃癌⑮/自己免疫性胃炎

自己免疫性胃炎には胃癌が合併しやすいとされており、

診断された場合には定期的な経過観察が必要です。

以下は当院初診時に発見された自己免疫性胃炎に合併した早期胃癌です。